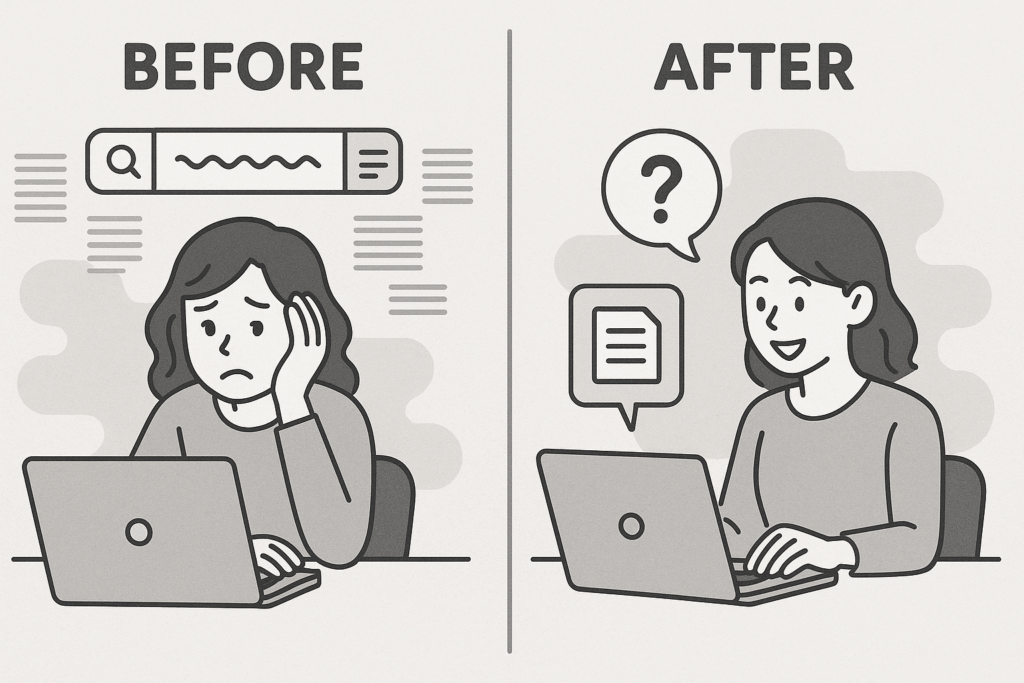

「ChatGPTで調べ物をしたら、まったく違う情報を教えられた」

「AIの回答が正しいのか不安で、結局自分で調べ直している」

そんな経験はありませんか?

AIツールの便利さは実感しているものの、情報の信頼性に不安を抱える方が増えています。そこで注目されているのが、Googleが開発した「NotebookLM」です。

NotebookLMとは何か?ハルシネーションに強い”信頼性重視”のAIノート

NotebookLMは、ユーザーがアップロードした資料のみを参照して回答を生成するGoogle製のAIツールで、従来のAIが抱える「ハルシネーション(誤情報生成)」の問題を大幅に軽減しています。

ChatGPTなどの汎用AIとは異なり、信頼できる情報源に基づいた回答と明確な引用元の提示により、情報の正確性を重視するユーザーに新たな選択肢を提供しています。

ChatGPTとは何が違う?NotebookLMの特徴

NotebookLMの最大の特徴は、ユーザーが指定したドキュメントや信頼性のある情報を基に回答を生成する点にあります。

ChatGPTやGeminiなどの汎用AIは、インターネット上の膨大な情報を学習データとして活用するため、時として不正確な情報や矛盾した内容を生成してしまう可能性があります。

一方、NotebookLMは「あなたの資料だけを参照する専門AI」として設計されています。PDFファイル、Googleドキュメント、テキストファイルなどをアップロードすると、AIはその資料の内容のみを基に質問への回答や要約を行います。

つまり、資料にない情報を「創作」することがないため、回答の信頼性が格段に向上するのです。この違いが、情報の正確性を重視するビジネスシーンにおいて、NotebookLMが選ばれる理由となっています。

「引用元付き回答」がもたらす安心感と使いやすさ

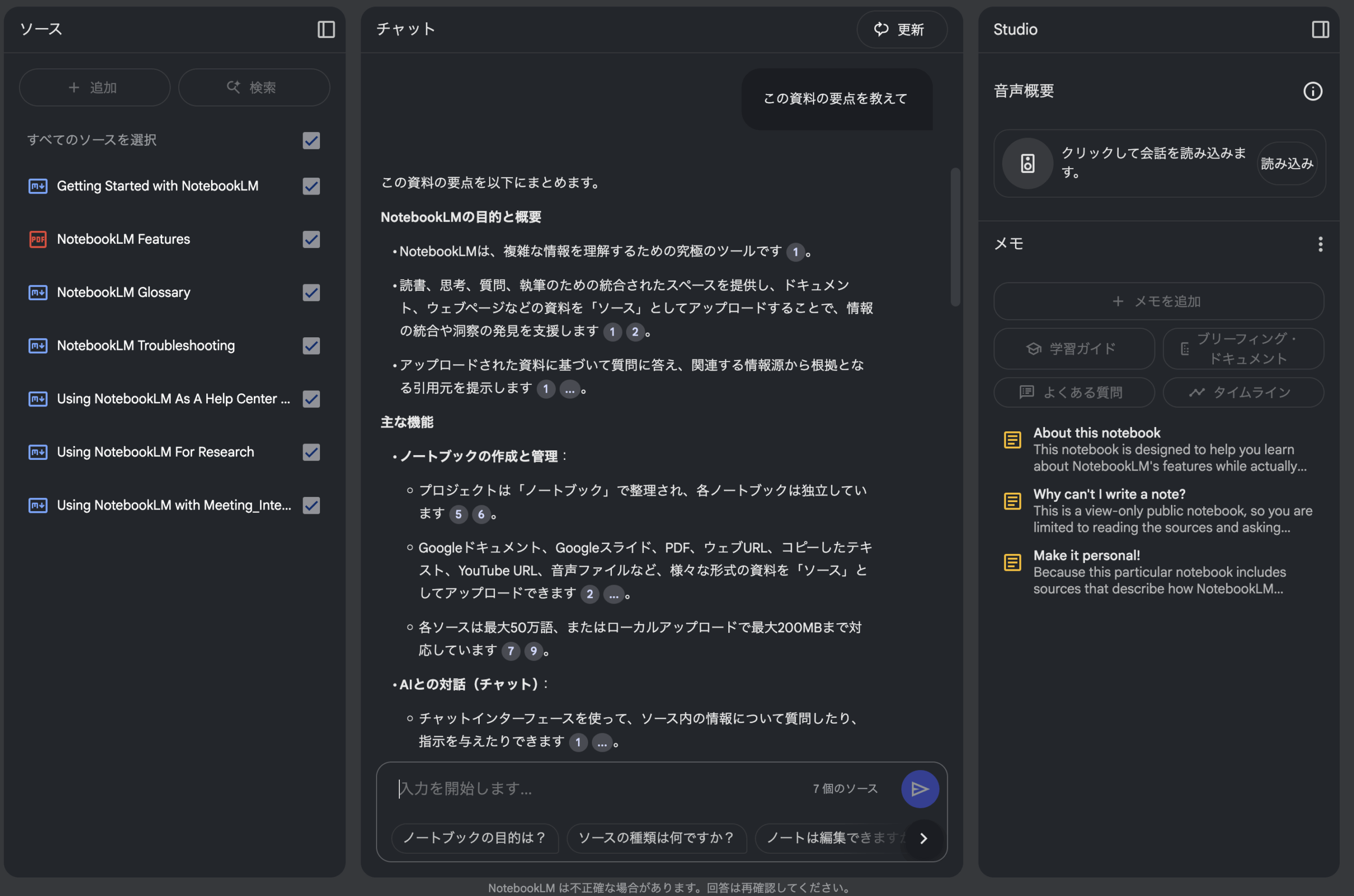

NotebookLMの回答には、元資料からの出典(出典箇所へのリンク)も付けられるため、根拠が明確になります。ユーザーは回答の正確性を即座に確認でき、必要に応じて原文を参照することができます。

従来のAIツールでは「この情報は本当なのか?」という疑問が常につきまといましたが、NotebookLMなら引用元をクリックするだけで、回答の根拠となった箇所を確認できます。たとえば「この報告書の主要な結論は何ですか?」と質問した際、回答と同時に該当ページや段落への直接リンクが表示されるため、情報の検証作業が大幅に効率化されます。

なぜNotebookLMは誤情報が少ないのか?技術的背景

NotebookLMが誤情報を生成しにくい理由は、その情報処理の仕組みにあります。

一般的な生成AIは、学習時に取り込んだ膨大なデータから「それらしい回答」を生成しますが、NotebookLMは指定された資料の範囲内でのみ回答を構築します。

NotebookLMはアップロードされた資料を詳細に分析し、質問内容と関連性の高い部分を特定してから回答を生成します。資料にない情報については「この資料には記載されていません」と明確に回答するため、推測や憶測による誤った情報提供を防げます。

また、複数の資料間で矛盾する情報がある場合も、その旨を明示して判断をユーザーに委ねる仕組みになっています。

NotebookLMの活用で変わる!情報整理の4つのリアルシーン

NotebookLMは単なる文書管理ツールではなく、業務効率化から学習支援、コンテンツ制作まで幅広い場面で威力を発揮します。

情報収集、内容の要約、会議議事録、学習促進、コンテンツ記事制作など多様な活用方法があり、従来の手作業では時間のかかる情報整理作業を大幅に短縮できます。

実際のビジネスシーンや学習現場でどのような変化をもたらすのか、具体例とともに解説していきます。

仕事効率化|会議メモ、社内ナレッジの検索がスムーズに

NotebookLMは、アップロードされた会議の音声データやメモを要約し、明確な議事録を作成するのにも役立ちます。

会議後の議事録作成は多くのビジネスマンが頭を悩ませる作業だと思います。しかし、NotebookLMは、音声ファイルやメモをアップロードするだけで、重要なポイントやアクションアイテムを自動で抽出してくれます。

さらに、社内のナレッジを統合し、必要な情報を瞬時に検索できる環境を構築することで、従業員の生産性を向上させることも可能です。

過去のプロジェクト資料、マニュアル、報告書などをNotebookLMに蓄積しておけば

「昨年の○○プロジェクトで使った手法は?」

「新人研修の要点を教えて」

といった質問に即座に回答してくれます。ベテラン社員への不必要な問い合わせ回数が減り、チーム全体の作業効率が向上します。

学習支援|PDFや論文を読み込んで要点を自動抽出

NotebookLMを活用すれば、学習資料を整理し、要点を抽出することで、学習効率を向上できます。

100ページを超える論文をアップロードしても、

「この研究の新規性は何か?」

「実験方法の特徴は?」

といった質問に対し、該当箇所を引用しながら簡潔に回答してくれます。

また、複数の論文を同時にアップロードすれば、研究テーマごとの比較分析や、異なる研究間の関連性も把握できます。質問に対する解答を生成できるため、学習内容の理解を深めるサポートツールとしても活用可能で、従来の読書ノート作成にかかる時間を大幅に短縮できます。

コンテンツ制作|記事構成やアウトライン作成の時短に

NotebookLMを活用すれば、情報を整理しながら適切な文章を作成できるため、ライティング業務の効率化や品質向上にもつながります。

複数の参考資料をアップロードしてから

「この分野のトレンドは?」

「競合他社の特徴をまとめて」

と質問すれば、各資料から関連情報を抽出し、構造化された回答を得られます。

また、過去のデータやトレンド分析をもとにすることで、記事の構成案作成や、プレゼンテーション資料の骨子作りなど、アウトライン作成の精度と速度が格段に向上します。

活用を支える機能|ノート連携・ファイル解析・チーム共有

NotebookLMの真価は、これらの活用を支える豊富な機能にもあります。複数のノートをまたいだ検索や、関連情報の統合も可能で、プロジェクトごとに分散した情報を横断的に分析できます。

テキストだけでなく、音声や画像など多様なデータ形式を活用できるマルチモーダル機能により、会議の音声記録、設計図、グラフなども統合的に処理できるのが特徴です。

また、Google Workspaceと連携すれば、Googleドライブやドキュメントなどの他のGoogleサービスとの統合がスムーズになり、既存の業務フローに自然に組み込むことができます。チームでの情報共有も簡単で、NotebookLM Plusプランでは共同編集機能も利用可能です。

NotebookLMの使い方ガイド|つまずかない導入と実践ステップ

NotebookLMの魅力を理解したところで、実際の使い方を具体的に見ていきましょう。

多くの方が「新しいツールは難しそう」と感じがちですが、NotebookLMはGoogleアカウントがあれば誰でも無料で始められ、直感的な操作で本格的な情報整理が可能です。

ここでは、初回の導入からよくある失敗例とその対処法まで、実践的な活用方法を詳しく解説していきます。

Googleアカウントで始めるNotebookLMの基本操作

NotebookLMの利用開始は非常にシンプルです。

まず、NotebookLMの公式サイト(notebooklm.google.com)にアクセスし、Googleアカウントでログインする。

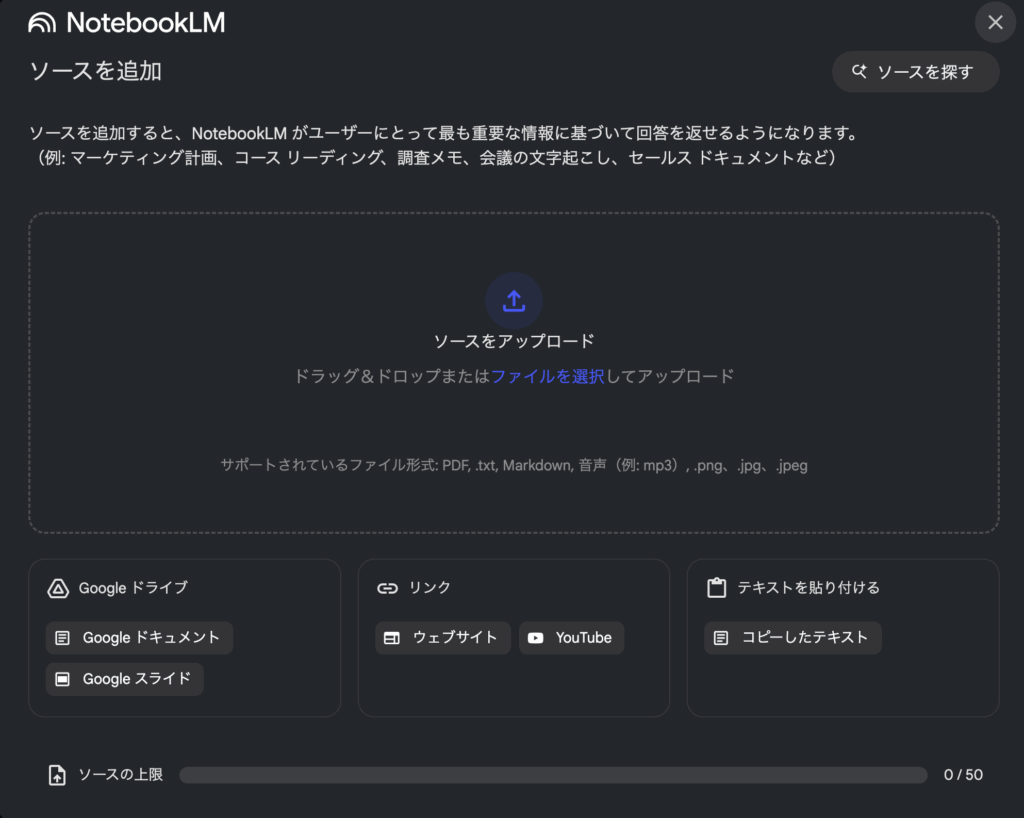

「+新規作成」ボタンをクリックすると、すぐにファイルのアップロード画面が表示されます。

初回利用時は、まず身近な資料(会議のメモやPDFファイル)を1つだけアップロードして動作を確認してみましょう。

ファイルが読み込まれると、左側にソース一覧、右側にチャット画面が表示され、すぐに質問を投げかけることができます。「この資料の要点を教えて」といった簡単な質問から始めることで、NotebookLMの基本的な使い心地を体感できるかと思います。

PDF/Web/ドキュメントの効果的な読み込み方法

様々な形式のファイルを効率的に読み込むには、いくつかのコツが必要です。

PDFファイルの場合、文字がしっかりと認識できる形式(テキスト埋め込み済み)であることを確認しましょう。スキャンしただけの画像PDFでは正確に読み取れない場合があります。

WebページやYouTubeの動画を追加する際は、URLを直接貼り付けるだけで内容を取得できますが、ログインが必要なページは読み込めません。

Google DocsやWordファイルは、そのままドラッグ&ドロップで追加可能です。

「使えない?」と感じたときのトラブル対処Q&A

NotebookLMを使っていて「思ったより使えない」と感じた場合の対処法をQ&A形式で整理しました。

3ヶ月で実感、1年後には手放せない|NotebookLMがもたらす変化

NotebookLMを継続的に使用することで得られる変化は、単なる作業効率の向上にとどまりません。

3ヶ月後には情報整理に対する根本的なストレスが軽減され、半年後には日常業務の一部として自然に活用できるようになります。そして1年後には、自分の思考を拡張する「外部脳」として、創造性や洞察力の向上まで実感できるはずです。

3ヶ月後|情報整理に悩まなくなった!が増える

NotebookLMを使い始めて3ヶ月が経つ頃の最大の変化は、膨大な資料の中から必要な情報を探す際の心理的負担が大幅に軽減されることです。

今までなら「あの資料のどこかに書いてあったはず…」と数十分かけて探していた情報も、NotebookLMなら数秒で発見できるようになります。

この段階では、NotebookLMが単なるツールから「頼れるアシスタント」へと認識が変わり始めます。

半年後|日常業務でAIが”当たり前”に

使用開始から半年が経過すると、NotebookLMは日常業務の一部として完全に定着します。

この時期の特徴は、「AIに頼る」という意識から「AIと協働する」という感覚への変化です。メールの返信を考える際に関連資料を確認したり、企画書作成前に過去の事例を整理したり、学習時に複数の参考書を横断的に理解したりといった作業が、特別なことではなく自然な習慣となります。

1年後|自分の思考を強化する「外部脳」として活用できる未来

NotebookLMを1年間継続使用すると、その価値は単なる情報整理ツールを超えて「思考のパートナー」へと進化します。自分の知識やアイデアをNotebookLMに蓄積し、それを基に新しい発想を生み出すという高度な活用が可能になります。

例えば、過去1年間に読んだ書籍や記事、参加した会議の内容をすべてNotebookLMに蓄積しておけば、

「今抱えている課題に関連する過去の学びは?」

「この分野で見落としている視点はないか?」

といった質問で、自分では気づかなかった洞察を得ることができます。

まさに「外部脳」として、人間の認知能力を拡張してくれる存在=NotebookLMとなります。

まとめ:信頼できるAIとの付き合い方を、NotebookLMから始めよう

AIが身近になった今だからこそ、「どんな情報を、どんなツールから得るか」がこれまで以上に重要になっています。

NotebookLMは、信頼できる情報だけをもとに動作する“安心して使えるAI”として、情報整理に不安を抱える多くの人に新しい選択肢を与えました。

単なる効率化ツールではなく、自分の思考や知識を支え、深めてくれる存在としてNotebookLMを取り入れることで、日々の学びや仕事が大きく変わるはずです。

まずは身近な資料をひとつアップロードしてみてください。NotebookLMがもたらす変化は、そこから始まります。